В древние времена, до начала проникновения восточных славян (новгородцев) на соседние территории, обширный ареал земель к югу от Онежского озера был заселен народом племени весь. Относительно этого племенного названия давно установилось определенное мнение: древнерусское летописное «весь» тождественно по происхождению названию теперешних вепсов. В прошлом русские называли их чудью, иногда чухарями или кайванами.

Вепсы — народность финской языковой группы уральской семьи, и по большей части они относят себя к одной из карельских ветвей (людиковское наречие).

Административно ареал расселения вепсов в настоящее время (около 10 тыс. кв. км) включает в себя территорию южных районов Карелии (Пряжинский, Олонецкий, Прионежский), Бокситогорский, Тихвинский и Подпорожский районы Ленинградской и Бабаевский, Белозерский и Вытегорекий районы Вологодской областей. Опустив административные границы, можно оконтурить ареал расселения вепсов следующими природными ориентирами: Олонецкая возвышенность, бассейн реки Свирь (реки Оять и Капша), Вепсовская возвышенность (верхнее течение рек Суда, Шола, Мегра и др.).

Весь (древние вепсы) в древности обживали самые глухие места среди таежных озер, рек и болот. Земледелие на скудных землях не могло полностью обеспечить существование этого трудолюбивого народа, поэтому существенным подспорьем для крестьянского двора было рыболовство и собирательство лесных даров. Вепсы заготавливали в больших количествах рыбу, пернатую дичь, пушнину, клюкву, грибы и вывозили их в города и на ярмарки в обмен на хлеб, соль, ткани, орудия труда и охоты, другие товары. В зимнее время вепсы занимались заготовкой леса и перевозом его на санных подводах к сплавным рекам, что давало дополнительные заработки. Среди занятий вепсов были известны также камнерезные промыслы (знаменитые в конце XVIII века шокшинские каменотесы), гончарное и катавальное ремесло оятских и шимозерских мастеров. Жизнь вепсского населения на протяжении нескольких веков с географической точки зрения характеризовалась удаленностью от торговых путей, городов, почтовых трактов, слабой вовлеченностью в социально-политические процессы, происходившие в государстве. Приняв христианство, вепсы тем не менее сохранили в своем быту, обрядах много национального, самобытного, хотя постоянное соприкосновение с русскими повлияло на их образ жизни, занятия, культуру. Исследователи отмечали, что еще в первой четверти XVI века обитатели Белозерско-Пошехонского края имели свой особый язык, хотя почти все уже говорили по-русски и были православными.

Первое упоминание о Вытегорском погосте относится к 1496 году. Поселение известно с 1710 г. как деревня Вянги и при ней Вянгинская пристань, на месте впадения в Вытегру р. Вянги. Через пристань проходил торговый тракт из Архангельска в Петербург.

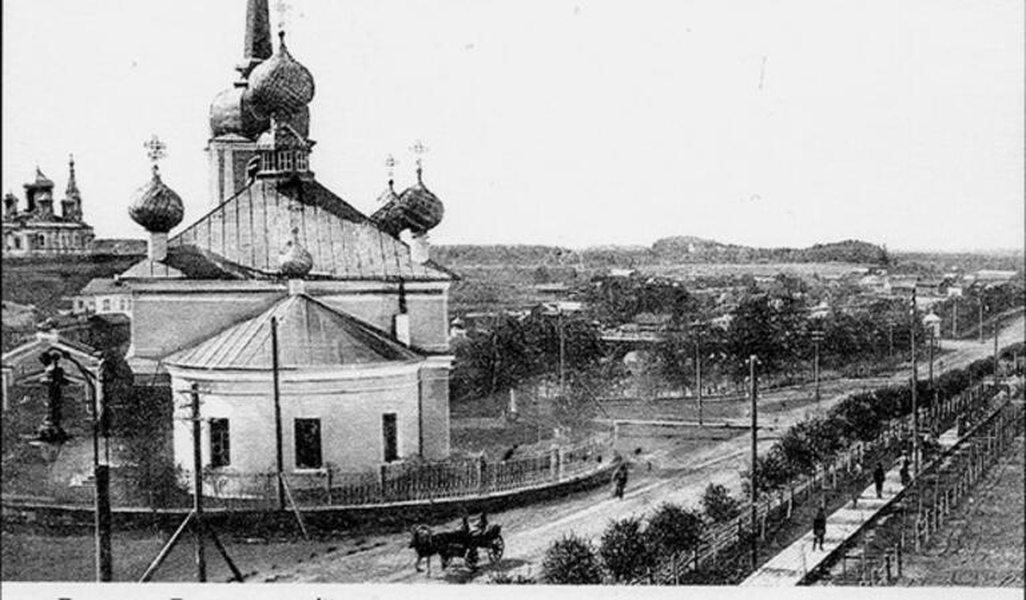

История современной Вытегры ведет отсчет с 1773 года, с Указа Екатерины II о создании на базе Вягинской пристани уездного города с наименованием Вытегра, по названию реки, на которой он будет находиться.

Оживление экономической и культурной жизни в первой половине XIX в. связано с открытием (1810 г.) Мариинского канала с системой шлюзов.